山根村在温州南部茶山一带,位于市区南部边缘,距离市中心仅十余公⾥。SpActrum参与进⾏整治规划和改造并在2018年形成了规划方案,设计⽅完成山根的规划方案后离场了,后期具体的建筑和景观的实施他们并未介入。当他们再度来到现场时,发现这片场地的⼀些珍贵的特质过度的损失了。保留浙南民居百年类别丰富性的宏愿基本得以实现的同时,原来村⼦的魅⼒很⼤程度上来⾃自发、时间堆积、⽣活沉淀形成的含混不清和自然发⽣,换句话说,就是那一点点“脏”和“野”,随着施工中更常规和普通的处理,变得过于干净整洁了。另一方面,原计划中几个关键地点的新建筑的精细化设计,和其原设想时空穿越的体验流,在后来的实施中都由于实施技术手段和投入的限制⽽未能实现。

正在这时,山根桥头的一块空地在拆除原有建筑后暴露出来,甲方邀请SpActrum再为山根设计一个具有开放性的小品建筑,一个乡村的集合点,建筑师抓住这个机会以实践表明了⾃己的态度,为这样的问题提出了⼀个创造性的参照。对于多数浙江村庄,村头、桥头都是具有鲜明特征的记忆点。桥不仅具有交通意义,联结河的两岸。它们更具有社会性意义,是村庄⾥少见的视觉⾛廊,建⽴了对于村庄整体视觉形象的认识场所。⼭根中心桥也正是这样的认识节点。桥北岸是⼏座保存最为完整的⼗九世纪的乡村大屋,南岸正对两个组团的分界点,西侧组团部分拆除后产⽣了一个较大的空地,正对桥头,背靠渐渐⾼起的石山。⾯对山根那始终难忘的蕨类丛⽣生的破旧庭院,耿耿于怀于简单框架下⽣命力的迸发和⼊侵。SpActrum构想了“山根之花”,并将这座无法定义的构筑物献给山根。

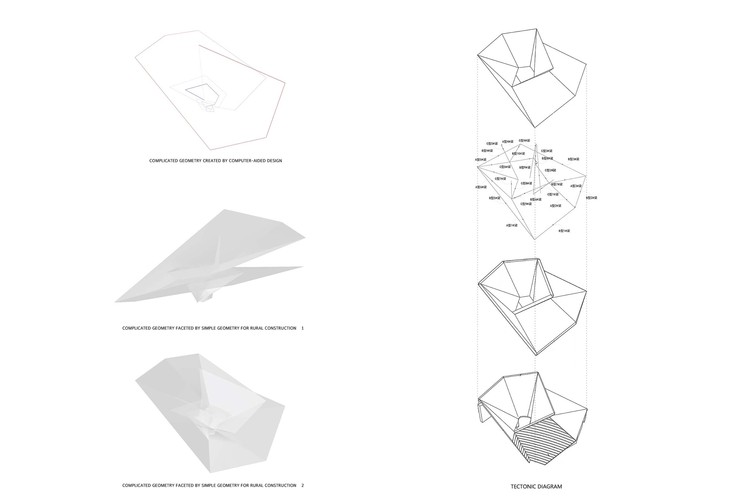

在创作“山根之花”时,数码化的设计思路⾸先被⽤来寻找与场地整体势态的联系。这⾥被设想为⼀个连接的关节,⾸先在地⾯高度承接桥头,之后抬⾼到地⾯⼀层以上,形成对桥头观望的平台,这个平台同时可以与组团现存建筑相连接。螺旋上升的沿双轨道旋转的形体可以用来完成这样的⾏为,更进⼀步为形体寻找结构上的支撑,继续向上旋转,并将双轨道设置为外边界和内边界两条轨道。最终得到的是一个复杂曲⾯面形成的旋转体,这个旋转体外侧从地⾯升起,形成平台后继续升⾼为⾐领⼀样的外廓,另⼀侧形成收拢的盘旋体。这个模型并非直接实施的建筑体量。在乡村建筑的背景下,建筑师以前面一年多时间对于当地建造性积累的经验,对于建造的技术层级做出了判断,同时认识到,建筑师在此情况下应该不会深⼊设计到结构细节,这⼀部分⼯作会由施⼯⽅进⾏,建筑师只能控制⼀个相对精确的体量方案。所以接下来是主动的简化,这种简化并非减损,⽽是再一次的创造。将复杂的⼏何形体归结为⼀系列三⻆形和四边形。最终的形体具有比之前曲面更明确的指向,同时这种形体组合不是常规的平⾯构思的塑形路径所能够设想的。

以这种⽅式,⼀种新的形式语⾔被创造出来。这也是SpActrum对于建筑形式的一种认识: 新的建筑形态往往来源于形式所需要回应的问题,以及采取什么样的⽅方式对这种问题进⾏编码,来源于产⽣形式生成的过程,⽽并不来⾃某种直接的雕塑过程。设计经常意味着设计这样的⽣成过程。在将复杂曲面平面化的过程中,对于⾏为、结构等建筑学议题的判读起到了指向性的作⽤。这时⼀个重要的工作是提供可用场所,同时保持不被定义的含混感。建筑的构件取得了多义性和含混性。在可建造形体形成后,接下来的工作分为两个部分,一方面,这个非常规的几何形体在建造时如何在空间中定位放样成为一个挑战,SpActrum团队采用了平面坐标与角度高程相结合的定位方法,形成一个文件,为施工方的施工图设计深化和现场形体定位提供依据,将地面定位扩展为空间定位,再建立空间点之间的联系,完成空间放样。

内部的倒锥体作为支撑整个平台的结构物,同时开向天空,将⾬水引⼊内部,在倒锥体底部汇合成一个池塘,与外部的⽣态池相连。这汇聚在整个内壁的⾬水滋养了内壁留槽里的蕨类植物。这样,内部与外部、景观与建筑的边界消解了。进⼀步制造了定义之间犬牙交错的是椎体的一分为二,两个半锥之间错开光缝,将室内最暗处引⼊自然的光亮。

山根之花致敬生命、致敬⾃然、致敬建筑中难以名状的⼼理需求和⾏为方式。再过几年,当藤蔓爬满砖墙,当蕨类占据了倒锥体的整个内壁,浮萍和菖蒲长满池塘;当人们习惯夏日的午后在这里的台阶上坐着看日落,在平台下呷着一口咖啡,建筑师会欣慰曾经在这里撒了一点儿野,帮助混沌的力量回来。