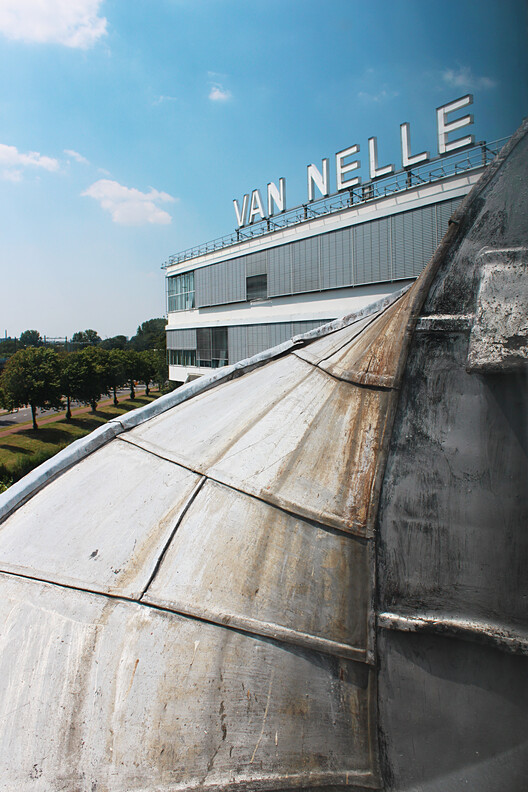

位于鹿特丹的范内尔工厂是现代主义工业建筑最重要的典范之一。该工厂由约翰内斯·安德烈亚斯·布林克曼和伦德尔特·范德·弗鲁特于 1925 年至 1931 年间设计,现代主义家具设计和建筑先驱马特·斯塔姆也参与其中。它被构想为一座用于加工咖啡、茶叶和烟草的先进且实用的建筑。

范内尔建筑群被设想为“日光工厂”,引入了当时革命性的建筑和社会理念。通过将玻璃、钢铁和混凝土融入开放、理性的布局中,它展示了设计如何能够改变工业流程,同时改善其中人们的生活。它不仅仅是一个生产空间,更是乐观主义的象征,代表着建筑重塑产业和社区的潜力。

如今,范内尔工厂证明了现代主义建筑的持久相关性。它被改造成创意产业的中心,凸显了其永恒的设计和韧性。2014 年,该工厂被联合国教科文组织列为世界遗产,是荷兰新客观主义(Nieuwe Zakelijkheid)运动理想的典范,该运动在建筑设计中优先考虑功能性、理性和清晰性。这座工厂也标志着荷兰建筑的一个转折点,展示了现代主义原则改变工业设计的潜力。它的成功激励了一代建筑师,并巩固了鹿特丹作为建筑创新中心的声誉。

动感中的现代性:光、空间与功能

在荷兰工业与社会快速变革的时期,范内尔公司委托建造了这座工厂,它反映了一个前瞻性思维企业的雄心壮志。该项目设计于 1925 年至 1931 年间,是对现代生产不断变化需求的回应。当时,许多工业建筑依赖于厚重的石砌结构和密集的布局,而范内尔工厂则通过采用钢筋混凝土、钢铁和玻璃,采取了一种截然不同的方法。这种组合形成了一种开放且可适应的结构系统,成为现代建筑的标志。

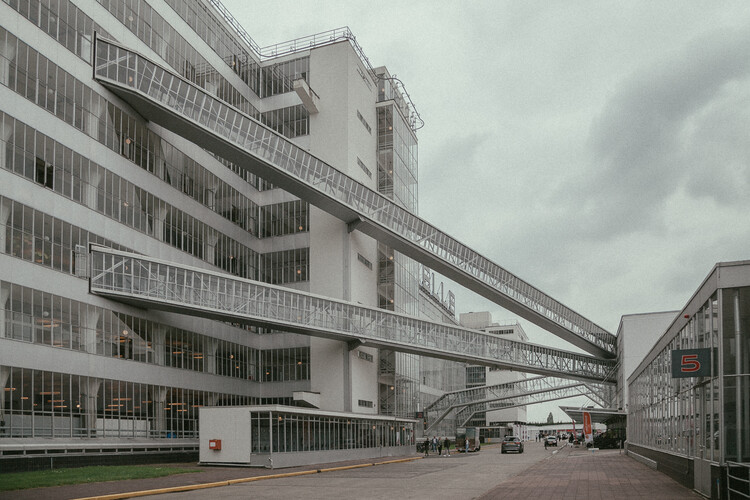

工厂建筑群被精心组织成一系列相互连接的建筑,每一座都针对生产的一个特定阶段进行定制。专门用于加工咖啡、茶叶和烟草的区域与仓库、办公室和装卸码头相辅相成。高架输送带和桥梁将这些结构连接起来,确保工作流程高效,并将干扰降到最低。这种系统的空间组织不仅反映了工业精确度,也体现了建筑对功能性的承诺。

使工厂在设计、材料和用途之间实现无缝互动——使其成为现代主义对行业变革潜力关键例证——的原则之一是“日光工厂”概念,即优先考虑自然光,以促进更健康、更高效的工作环境。这一进步愿景不仅与新客观主义运动的理想相契合,也为工业空间设计如何支持内部人员树立了基准,这在 20 世纪初的工业设施中是不常见的考虑。

建筑广阔的钢框架玻璃立面为室内带来了充足的自然光,对于将工厂转变为更健康的工作空间至关重要,与上个世纪昏暗压抑的工厂截然不同。与 19 世纪拥挤、通风不良的工厂不同,范内尔工厂拥有光线充足、开阔的内部空间,天花板高,空气流通良好。这种对材料和布局配置的创新使用提高了生产力,并改善了工人的身心健康。

工厂还展示了对男女员工不同角色细微差别的深刻理解。主要负责分拣和包装等任务的女性,在提供最佳自然光和通风的空间中工作。这些区域经过深思熟虑的安排,以确保舒适度和效率。而负责机械操作和装卸任务的男性,则被分配到注重功能性和安全性的空间。此外,工厂还提供了那个时代罕见的设施,包括独立的卫生间、指定的休息区以及用于放松的公共空间。这种根据员工任务和需求进行的规划,不仅改善了日常工作环境,也反映了向更人性化工业实践转变的更广泛文化趋势。

空间与功能:设计中的工业革命

范内尔工厂是新客观主义运动的典型代表,该运动于 20 世纪 20 年代在德国和荷兰兴起。新客观主义运动摒弃了以往建筑风格中过度的装饰,转而推崇以功能性、清晰度和真实性为基础的设计。范内尔工厂与包豪斯和国际风格运动的原则相呼应,与沃尔特·格罗皮乌斯和勒·柯布西耶等建筑师的作品产生共鸣。其极简主义美学、理性规划以及对现代材料的使用,反映了那个时代的科技乐观主义。

工厂的开放式内部空间优先考虑灵活性和效率。钢筋混凝土骨架使得大型、不间断的空间得以实现,为机械设备和工人提供了最少的结构干扰。这种适应性对于生产工艺的不断演变至关重要,使得布局能够根据需求的变化进行重新配置。空间被理性地划分为加工、存储和包装等不同区域,简化了工作流程,减少了材料的无谓移动。

工厂的循环系统是其设计的标志性特征,既实用又引人注目。高架人行道和玻璃封闭的桥梁连接着各座建筑,确保了货物的无缝流动,同时象征着工业活动的动态与活力。这些悬于建筑之间的结构营造了一种相互关联和高效的感觉,同时也提升了整个综合体的整体美学。传送带、斜坡和电梯网络促进了垂直和水平移动,优化了内部物流,减少了人工劳动。

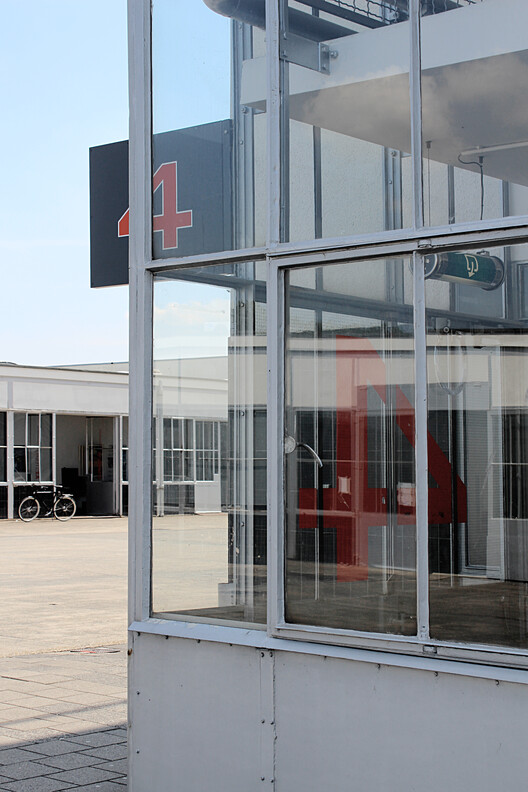

综合体内的每座建筑都经过精心设计,以满足特定的功能。例如,生产翼楼根据加工烟草、咖啡和茶叶的独特需求进行定制,融入了专业机械和布局。存储设施坚固耐用,用于保障原材料和成品的安全,而行政办公室则经过深思熟虑的布局,以便在不干扰运营的情况下进行监督。

工厂对员工的关怀在其设施设计中显而易见。行政人员和工人的独立设施凸显了场地的功能层级。工人的空间包括通风良好的食堂、更衣室和休息区,旨在促进舒适和健康。同时,绿地和露天露台将员工与自然相连,创造了一个更健康、更愉悦的工作环境。

形式与功能的融合:技术艺术性

该建筑的钢筋混凝土骨架是其开创性构造的核心。不同于需要承重墙的传统工厂,这一框架提供了创造宽敞无柱内部空间的灵活性。这一创新实现了高效的工作流程和优化的空间组织,这是当时工业建筑中罕见的设计特点。该结构系统还支持使用几乎全由玻璃制成的幕墙,这一特征使范内尔工厂与同期如阿尔伯特·卡恩在底特律建造的福特工厂等只注重功能性而忽视透明度的工厂区别开来。

预制件在建造过程中发挥了关键作用,展示了建筑师和工程师的效率和前瞻性思维方法。这种方法显著缩短了施工时间和成本,是一种与进步策略相呼应的策略,反映了该建筑现代化生产的宗旨。与沃尔特·格罗皮乌斯在德绍的包豪斯建筑或彼得·贝伦斯在柏林的 AEG 涡轮机工厂等建筑相比,范内尔工厂在保持设计精确性和灵活性的同时,通过扩大预制件的规模以满足大型工业综合体的需求,更进一步地推动了这一趋势。

该场地本身带来了独特的挑战,进一步说明了其建造背后的巧妙构思。该建筑建于开垦的圩田土地上,泥泞的土壤需要进行大量的基础工程,以确保混凝土结构的稳定性。采用了包括深桩在内的先进基础技术,以将建筑物的重量均匀分布在不稳定的地形上。对工程细节的这种关注反映了该项目所定义的建筑雄心和技术专业知识的交汇。

基础由许多长钢筋混凝土桩支撑,这些桩巩固了地面的稳定性。从 1926 年开始,这些桩在现场预制,并由蒸汽打桩机插入。这是当时荷兰首创的基础技术,至今仍被视为一项非凡的技术成就。建筑物的承重结构为钢筋混凝土,采用蘑菇形垂直柱支撑水平横梁和地板。ICOMOS 技术评估

保留现代主义:范内尔工厂的适应性再利用

范内尔工厂仍然是现代主义理想和工业进步的强大象征。它创新性地使用材料,注重功能性,并强调工人的福祉,这些都使其成为建筑师和历史学家共同的试金石。作为联合国教科文组织世界遗产地,它提醒我们,建筑具有塑造空间以及居住者生活的变革潜力。

国际古迹遗址理事会(ICOMOS)认为,范内尔工厂(Van Nellefabriek)从技术层面来看,是有史以来建造得最成功的工业建筑群之一,也是两次世界大战期间现代主义和功能主义建筑美学上的伟大成就之一。在工业建筑领域,它是一个杰出的范例,展示了与环境(特别是运河和交通网络)的和谐关系、生产组织的合理性、机械搬运流程的顺畅,以及通过大规模使用铁加固的玻璃幕墙最大限度地利用自然光的价值。它体现了清晰性、流畅性和工业向外界开放的价值。ICOMOS 技术评价

如今,这座工厂已成为创意产业的活力中心。自 20 世纪 90 年代作为生产设施关闭后,该工厂在布罗克贝克玛建筑事务所的带领下,经历了广泛的适应性再利用过程。重新设计在精心保留建筑原始特色的同时,引入了新功能,如办公室、工作室和活动空间。

这一转变保持了工厂的建筑完整性,同时确保了其在当代社会中的持续相关性。这也展示了其现代主义设计原则的灵活性,使建筑能够无缝适应新的用途。如今,该工厂举办从商业会议到文化展览的各种活动,强化了其作为连接工业遗产与创意创新的动态空间的角色。

这一特色是 ArchDaily系列 “AD叙事” 的一部分,我们在此分享精选项目背后的故事,深入探讨其独特性。每个月,我们都会探索世界各地的新建筑,讲述它们的故事以及它们的诞生过程。我们还会与建筑师、建造者和社区交流,旨在突出他们的个人经历。一如既往,ArchDaily 非常感激我们读者的贡献。如果您认为我们应该介绍某个特定项目,请提交您的建议。